Poids des jantes : quel impact réel sur les performances ?

Retour aux Brefs AutoTyre Reviews, référence sur YouTube des essais de pneumatiques, a mené un test dédié à l'influence du poids des roues sur les performances. Trois jeux de jantes strictement identiques en dimension (19x10 ET25) mais de masses très différentes ont été utilisés : 9,1 kg (20 lb), 17,2 kg (38 lb) et 23,6 kg (52 lb) par roue, toutes chaussées des mêmes Bridgestone Potenza RE-71RS afin d'isoler la variable "masse en rotation". L'auto de test, une M3 F80, a servi pour des mesures d'accélération, de freinage et de tenue de route, puis a été re-testée sur circuit après une évolution châssis (amortisseurs MCS 3-voies à bonbonnes, disques de frein neufs, cartographie d'ABS et de couple revisitée).

Le rappel physique est simple mais souvent mal appliqué. La masse non suspendue (les éléments non contrôlés par l'amortisseur) dégrade déjà le travail de la suspension. En rotation, l'effet est amplifié par le moment d'inertie (résistance d'un corps à la variation de sa vitesse angulaire). L'énergie à fournir lors d'une accélération comprend l'énergie de translation 1/2 𝑚𝑣² et l'énergie de rotation 1/2 𝐼𝜔², avec 𝐼 qui dépend de la répartition de masse par rapport au rayon (𝐼 ∝ 𝑚𝑟²). D'où l'usage d'un "multiplicateur d'équivalence" pour convertir des kilos sur la roue en kilos "perçus" par le groupe motopropulseur. À partir des données mesurées ici, Tyre Reviews retient environ 1,75×, valeur cohérente avec les fourchettes admises.

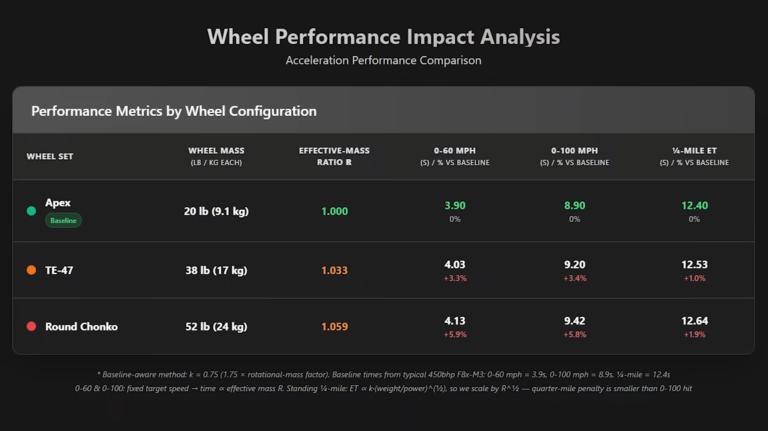

Le protocole d'accélération a volontairement écarté le 0-100 km/h afin d'éviter les biais de motricité et de départ arrêté. Les chronos ont été relevés en une seule vitesse sur la plage 50-140 km/h, puis moyennés. Résultat : 5,76 s avec les jantes légères, 5,93 s avec les 17,2 kg, 6,07 s avec les 23,6 kg. L'écart entre extrêmes n'est que de 0,31 s, soit environ 5,4 %. Pour isoler l'effet "masse statique" seule, 59 kg (130 lb) ont été ajoutés dans l'habitacle : 5,88 s, donc plus rapide que les jantes intermédiaires plus lourdes. Cela confirme que la pénalité principale vient bien de l'inertie en rotation, pas du poids embarqué isolément. En projetant ce multiplicateur sur des repères usuels, Tyre Reviews montre que passer des 9,1 kg aux 23,6 kg pourrait ajouter environ 0,25 s sur le 0-60 mph (96,56 km/h) et 0,5 s sur le 0-100 mph (157,72 km/h). Sensible en compétition où le dixième compte, mais loin du "game changer" souvent avancé pour la route.

Le freinage raconte une histoire proche. Les mesures brutes sur chaussée imparfaite se sont révélées trop dispersées pour publication, mais l'estimation issue des calculs et du ressenti indique des écarts faibles : à vitesse donnée, la décélération maximale dépend surtout du coefficient d'adhérence 𝜇 et de la charge normale 𝑁. La masse supplémentaire augmente à la fois l'énergie à dissiper et 𝑁, ce qui tend à s'équilibrer. Ne reste qu'un surplus lié à l'énergie de rotation à évacuer, qui allonge la distance de quelques décimètres seulement dans l'hypothèse testée (ordre de grandeur d'environ 0,5 m sur un 60-0 mph à 25 m de base), soit l'écart typique entre deux trains de pneus de qualité différente.

Sur circuit, deux tracés et deux configurations de voiture ont été exploités. Le verdict objectif est de nouveau mesuré : environ 1,5 s entre jantes légères et lourdes sur un tour clair, malgré un différentiel de masse extrême et irréaliste au quotidien. En revanche, les différences subjectives sont nettes et constantes. Avec les jantes légères, le train avant "parle" davantage : meilleure lecture de la limite de grip, transitions entrée-apex-sortie plus lisibles, corrections plus fines. À mesure que la roue s'alourdit, le détail perçu au volant se dilue, l'avant paraît plus sourd et l'arrière décroche plus abruptement… tout en étant paradoxalement plus "posé" une fois en glisse. La roue lourde a aussi accéléré la montée en température et la dégradation des pneus arrière sur les deux pistes. Enfin, avec la suspension d'origine, la masse élevée semblait lisser certains vibreurs par inertie ; cet "avantage" disparaît avec des amortisseurs haut de gamme, qui redonnent de la tenue et rendent la roue lourde simplement plus pénalisante.

Un point méthodologique capital éclaire ces résultats "plus proches que prévu" en ligne droite. Un ingénieur dynamique véhicule, @AlphaDriverVideos, rappelle que l'impact de l'inertie dépend du taux d'accélération, donc du rapport engagé et du régime d'accélération de la voiture. Voici sa remarque : "Ingénieur en dynamique véhicule ici ; j'ai conçu des simulateurs physiques utilisés par des constructeurs et travaillé au plus haut niveau du sport auto. Le concept qui manque dans votre analyse, et qui explique pourquoi chacun obtient des chiffres différents, est que l'énergie pour accélérer (faire tourner) un pneu dépend de deux choses : le moment d'inertie et le taux d'accélération. Si vous êtes déjà, disons, en 4e, quand la voiture accélère moins fort, l'effet de l'inertie du pneu sera bien plus faible, voire négligeable, comparé à un départ en 1re. Ainsi, l'inertie supplémentaire peut équivaloir à 50 kg en 1re, mais seulement 5 kg en 4e."

Cette nuance explique pourquoi des reprises en une vitesse moyenne comme 50-140 km/h affichent des écarts modestes, alors qu'un 0-100 km/h, une sortie d'épingle ou un relais endurance avec relances fréquentes peuvent mieux faire ressortir la pénalité d'inertie.

Autre enseignement important du test : l'ingénierie de la roue compte autant que le chiffre sur la balance. La rigidité en flexion (déformation sous charge latérale) influence la précision du pneu bien plus que 0,5 à 1 kg gagné au prix d'un voile plus important. Tyre Reviews rapporte des retours concordants d'ingénieurs pneus chez des constructeurs : une "roue de marketing" trop complaisante peut dégrader la mise en appui et l'usure par rapport à une roue d'essai plus rigide. À coût égal, mieux vaut une jante légèrement plus lourde mais correctement dimensionnée qu'une ultralégère qui plie en appui.

Le diamètre est l'autre variable souvent sous-estimée. À répartition de masse comparable, réduire le rayon réduit 𝐼 bien plus efficacement qu'un petit allègement à diamètre constant (𝐼 ∝ 𝑟²). Dans ce dossier, une jante de 18" à 9,5 kg présentait un moment d'inertie calculé environ 20 % plus faible qu'une 20" pourtant un peu plus légère, avec, à la clé, un couple supplémentaire requis d'environ "vingt unités" dans l'exemple cité pour la grande roue (ordre de grandeur ≈ 20 lb·ft [livre-pied], soit ≈ 27 Nm). En pratique, à design identique, passer de 20" à 18" apporte un gain d'inertie plus sûr que gratter quelques centaines de grammes sur une 20".

Que conclure pour un lecteur piste/route ? D'un point de vue strictement chronométrique, les gains d'allègement des jantes existent mais relèvent des dixièmes, pas des secondes, sur un tour clair, et de quelques dixièmes sur les exercices linéaires. En revanche, le bénéfice en lisibilité du grip, en constance de pneu et en fatigue du pilote est réel. Le rapport coût/"chevaux équivalents" peut devenir pertinent sur des atmosphériques déjà optimisés, où chaque cheval coûte cher, et sur l'endurance où quelques dixièmes par tour finissent par compter, tout en soulageant freins et carburant. Pour un usage éclairé, l'ordre des priorités devient : pneu adapté et en bon état, géométrie et amortissement bien réglés, diamètre raisonnable, jante rigide et fiable… puis poids, en gardant à l'esprit que la répartition de masse dans la roue est aussi cruciale que la masse totale.

Enfin, précautions d'usage : ces résultats sont spécifiques au véhicule, aux rapports de boîte, à la cartographie, aux pneus RE-71RS et aux conditions de piste rencontrées. Un test de 0-100 km/h, un environnement plus froid ou une voiture à motricité limitée pourraient amplifier l'écart en faveur des jantes légères. L'important est de raisonner "énergie à fournir" et "information au volant", plutôt que de s'arrêter au seul chiffre en kilogrammes.

puis « Sur l'écran d'accueil ».

puis « Sur l'écran d'accueil ».